Die Rezeption sowohl von Performance als auch von Architektur ist wesentlich mit dem Medium der Fotografie verbunden – auf den ersten Blick aus unterschiedlichen Gründen: Der Performance hilft sie über die zeitliche Gebundenheit hinweg. In der Architektur setzt sie deren örtliche Gebundenheit scheinbar außer Kraft. Bei genauerer Betrachtung bricht diese Unterscheidbarkeit in ihrer Eindeutigkeit auf: Auch Bauten sind zeitlich gebunden, Performances sind räumlich verortet. In dem interdisziplinär angelegten Workshop gingen wir den Fragen nach, wie sich das Wissen um ein Fotografiert-Werden auf die Produktion, Konzeption und Rezeption von Performance und Architektur auswirkt. Entstehen bestimmte Performances oder Architekturen genuin durch den Einfluss der Fotografie? Oder realisieren sich Performance und Architektur erst in der Rezeption durch die Fotografie beziehungsweise durch die Rezeption in der Fotografie? Welches andere Wissen entsteht über die künstlerische Produktion in der oder durch die Fotografie? Welche Grenzen sind der Fotografie gesetzt?

Erfahrung von Architektur durch / nach Fotografie

Constance Krüger (CK): Im Nachhinein betrachtet war die Reise nach Brno / Brünn (Tschechische Republik) und der Besuch der Villa Tugendhat wohl eines der auslösenden Momente für die Organisation des Workshops. Ich kannte die Villa bis dato natürlich nur von Fotografien. Und so war ich doch einigermaßen überrascht, als ich dann vor Ort in eine recht schmale Straße mit historistischen Villen einbog und schließlich vor dem langgestreckten flachen und zur Straße hin eher wenig spektakulären Bau stand. „Das sieht auf den Fotografien aber ganz anders aus“, entfuhr es mir dementsprechend. Wir gingen durch den Besucher_inneneingang in den Garten und fanden uns kurze Zeit später im hinteren Teil wieder. Hier stand eine kleine Gruppe von Menschen, die alle aus genau dieser Ecke ein Erinnerungsfoto schossen. Und genau aus genau diesem Winkel ist die berühmte Aufnahme der Villa, wie ich sie „kannte“, fotografiert worden. In einem Dokumentarfilm über die Wiederherstellung der Villa bemerkte die Architekturhistorikerin Irene Nierhaus dann auch prägnant: “Was wir von der Villa kennen, kennen wir von den Fotografien.” 11Reifarth, Dieter: Haus Tugendthat, Pandora Film, Köln 2013. Und tatsächlich wurde die Villa – ähnlich vieler anderer großer Wiederaufbauprojekte – anhand von Fotografien restauriert.

Die Konstitutive Rolle der Fotografie „vor“ dem Werk

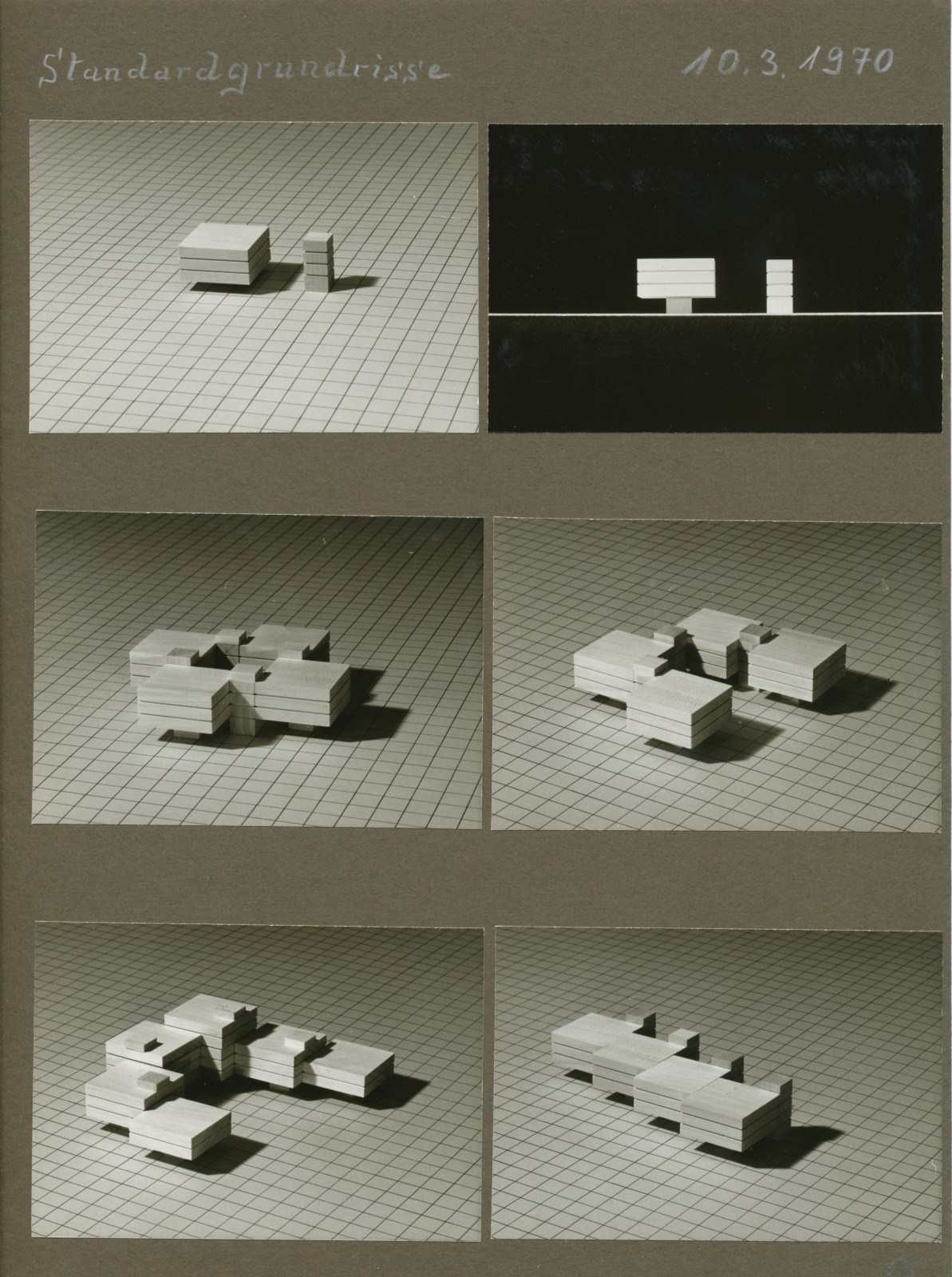

Ralf Liptau (RL): Sowohl im Bereich der Performance als auch in dem der Architektur wird die Fotografie auch schon während der Werkentstehung verwendet. Damit entstehen Aufnahmen, noch bevor diese das „eigentliche“ Werk abbilden könnten: Etwa in Probenzusammenhängen oder bei der fotografischen Aufnahme von Bauplätzen, von Entwurfsmodellen und ähnlichem (Abb. 1). Solche fotografischen Bilder von Performance und Architektur zeigen Situationen vor den Aufführungen und Verhältnisse vor dem Bau; sie sind vielmehr Vor-Bilder als Abbilder. Auf diesen teilweise prekären Status der Bilder verweist auch die Philosophin und Architekturtheoretikerin Sabine Ammon. 22Ammon, Sabine: „Epistemische Bildstrategien in der Modellierung. Entwerfen von Architektur nach der digitalen Wende“, in: Dies./Hinterwaldner, Inge (Hg.): Bildlichkeit im Zeitalter der Modellierung. Operative Artefakte in Entwurfsprozessen der Architektur und des Ingenieurwesens, München u.a. 2010, S. 191–220. An ihre Gedanken anschließend haben wir uns allerdings weniger dafür interessiert, was diese Beobachtung für den Status der fotografischen Bilder bedeutet – sondern vielmehr dafür, wie sich das „eigentliche“ Werk, also die Architektur oder die Performance, durch die fotografische Aufnahme verändert. Wenn die Fotografie dem Werk nicht nachgeordnet ist, sondern in und für dessen Entstehung eingesetzt wird, ist ihr ein aktiv gestaltender Status zuzuschreiben.

Unbekannt: Fotografien von Architekturmodellen zur Analyse von Grundrissen aus der Planungsabteilung des Wohnungsunternehmens Neue Heimat, 1970.

Karton A4 mit aufgeklebten Fotografien, abgeheftet.

© Hamburgisches Architekturarchiv, Bestand Neue Heimat.

CK: Diesen aktiven Status kann man für die Entwicklung von Performances mit Sicherheit feststellen. Gerade wenn diese mehrmals aufgeführt werden, können Fotografien mithelfen, die Wirkung einer bestimmten Pose oder die Position der/s Performenden im Raum etc. zu überprüfen und nachträglich die gesamte Performance zu analysieren. Interessanterweise hat die Performerin Ulrike Sowodniok, die wir gemeinsam mit ihrer Fotografin Angela Ankner zu unserem Workshop eingeladen hatten, in einem Gespräch jedoch darauf hingewiesen, dass sie ihre Performance-Fotos auch dafür nutzt, um auf andere, neue Performances aufmerksam zu machen – denn von diesen künftigen Performances gibt es natürlich noch kein Bild. Die Fotografien werden also nicht nur für den kritischen Rückblick eingesetzt, sondern sie dienen auch als Ankündigung kommender Arbeiten. Auf Grundlage eines bestimmten Ausschnitts einer alten Performance – denn genau dies ist die Performance-Fotografie – entsteht somit etwas Neues, das jedoch gleichzeitig auch immer an Vergangenes rückgekoppelt ist.

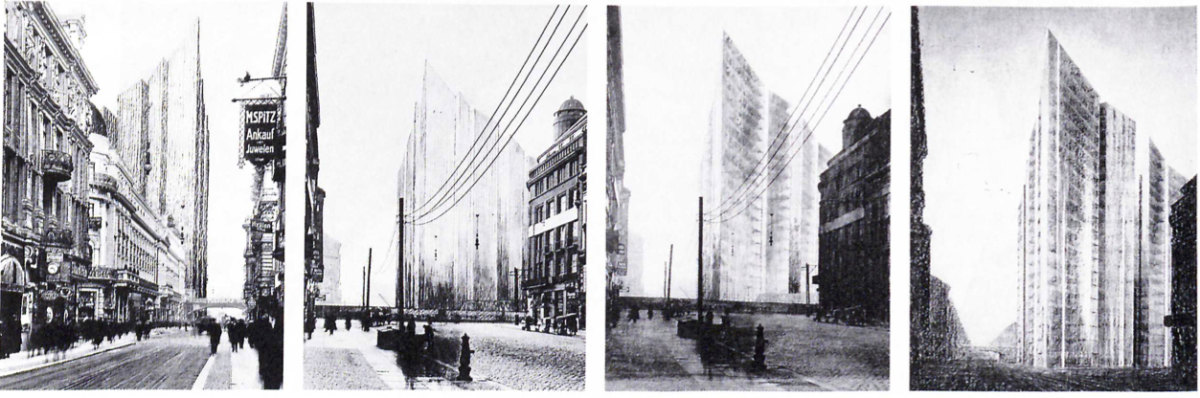

Dennis Pohl (DP): Auf die Architektur bezogen beschäftigt sich Beatriz Colomina mit einer ähnlichen Frage. Sie weist in ihrem Artikel „Medienarchitektur oder von der Architektur des Bildes“ nicht nur darauf hin, dass Modell-Fotografien wie am Beispiel von Mies van der Rohes Glashochhaus für die Berliner Friedrichstraße als Fotomontagen in städtische Umgebungen hinein kopiert werden, um anhand der Fotografie deren Wirken im Kontext veranschaulichen zu können, sondern dass das Bild hier zum eigentlichen Projekt wird (Abb. 2). Das zuletzt in der Zeitschrift Arch+ veröffentlichte Bild expliziert: Was vor allem in der Rezeption von Mies van der Rohes Architektur wirkt, ist weniger seine gebaute Architektur, sondern seine konstruierten Bilder, denn „in der Imagination zahlreicher Architekten weltweit, war der Wolkenkratzer in der Friedrichstraße real, zahlreiche Projekte beziehen sich auf ihn.“ 33Colomina, Beatriz: „Medienarchitektur oder von der Architektur des Bildes“, in: Die Krise der Repräsentation, Arch+ Nr. 204 (2010), 46. Jg., S. 26–32.

Das Wirken von Bildern in der Praxis von Architekt_innen findet sich beispielsweise auch im Beitrag von Valerio Oligiati zur Architektur Biennale Venedig 2010 wieder. In seinem Bildband The Images of Architects versammelt er jeweils zehn Bilder von 44 Architekt_innen, die bewusst oder unbewusst ihre Entwurfspraxis beeinfluss(t)en. So ist eine Sammlung von Erinnerungs- und Vorstellungsbildern entstanden, die den Rezipierenden der Werke entweder Zugang zur Entwurfspraxis verschaffen oder diese mystifizieren. 44Olgiati, Valerio (Hg.): The Images of Architects, Luzern 2013.

Mies van der Rohe: Entwurf für das Hochhaus an der Friedrichstraße, 1921, Berlin.

Reproduktion aus: Colomina, Beatriz: „Medienarchitektur oder von der Architektur des Bildes“, in: Die Krise der Repräsentation, Arch+ Nr. 204 (2010), 46. Jg., S. 26–32.

© Arch+.

„Mehr sehen“ im Bild hinterher

RL: Natürlich bildet die Fotografie dennoch ab. Wenn in den von uns im bisherigen Gespräch fokussierten Fällen auch noch nicht das fertige Gebäude oder die präsentierte Performance festgehalten sind, so doch Schritte auf dem Weg zum Werk. Doch gerade diese abbildende Funktion der fotografischen Aufnahme ist es, die für die Entstehung des Werks so konstitutiv ist. Die Fotografie hält nicht nur das fest, was für einen Moment ohnehin sichtbar war. Die Fotografie zeigt unter Umständen anderes und mehr als „die Wirklichkeit“. Besonders deutlich wird das in Fällen, in denen – wie bei Mies‘ Beispiel von der Friedrichstraße – die Fotografie nachbearbeitet und gewissermaßen manipuliert wird. Die gleiche Beobachtung gilt aber auch für Aufnahmen, die beispielsweise ein Modell einfach nur im Sinne eines Schnappschusses festhalten.

Der epistemische Mehrwert einer Fotografie könnte hier vor allem im Wechsel vom Dreidimensionalen ins Zweidimensionale liegen und in der Veränderung der Größenverhältnisse. Das Modell selbst wird im Regelfall größer sein als seine fotografische Abbildung, dafür können kleinste Details des Modells durch die Fotografie optisch vergrößert werden. Im Falle der Performance mag der Mehrwert vor allem im „Stillstellen“ des zeitlichen Verlaufs begründet liegen. Ähnlich wie bei der berühmten Geschichte von Edweard Muybridges galoppierendem Pferd werden durch das fotografische Aufnehmen Schnitte in einem ansonsten (zu schnell) fließenden Bewegungsablauf gesetzt.

CK: Das ist ein sehr spannender Punkt, den ich gern auf die Performance von Ulrike Sowodniok und Angela Ankner während unseres Workshops zurückbinden möchte (Abb. 3). In den Fotografien von Angela fällt auf, wie sehr sie das Anliegen der Performerin – den Raum zu erkunden – in „ihr“ zweidimensionales Medium übersetzt hat. So zeigen die Bilder beispielsweise, inwieweit die Performerin die Raumlinien mit ihrem Körper nachzeichnete; die Komposition der Farbverhältnisse verstärkt die Trennung und gleichzeitige Verschränkung von Innen- und Außenraum. Die Blickachsen des Publikums sind mit der Kameraperspektive nicht immer kongruent. Abgesehen davon, dass die Fotografin über ein Mehr-Wissen verfügte, da sie mit der Performerin schon lange zusammenarbeitet und die Performance zwischen Performerin und Fotografin abgesprochen war, werden fotografische Mittel wie Unschärfe, Tiefenschärfe, unterschiedliche Belichtungsdauer und eben die erwähnte Komposition – eingefangen in einen viereckigen Rahmen – eingesetzt, um ein fotografisch ansprechendes und „gelungenes“ Bild, wie Ulrike Sowodniok bemerkt, zu erzeugen. In der Durchsicht der Fotografien fiel mir auf, dass ich z.B. die Bezugnahme zum Raum, die von der Performerin hergestellt wurde, oft nicht bemerkt hatte – vielleicht, weil ich in dem Moment eben eine andere Perspektive auf Raum und Performerin eingenommen hatte, vielleicht, weil man die Linien, die im Bild stark hervortreten, im dreidimensionalen Raum anders oder eben nicht wahrnimmt.

DP: Damit betont Ihr den Aspekt des Sichtbar-Machens der Fotografie, dem auch Carsten Ruhl in seinem Text „Die Anwesenheit der Abwesenheit“ einen produktiven oder gar auratisierenden Effekt zuspricht und den Mehrwert in der Erfahrung einer Architektur durch die Fotografie in den Vordergrund stellt. 55Ruhl, Carsten: „Die Anwesenheit der Abwesenheit. Autobiografie, Fotografie und die Aura der Architektur“, in: Architektur und Fotografie, Fotogeschichte 132 (2014), 34. Jg., S. 53–57. Das wird vor allem für diejenigen Fotografien relevant, die maßgeblich die Rezeption eines Werks durch Dritte prägen. Aber vielleicht müsste das Sichtbar-Machen auch mit dem Unsichtbar-Werden gegengelesen werden. Was macht die Fotografie sichtbar, während oder gerade dadurch, dass sie anderes verschwinden lässt? Was wird durch die Fotografie unsichtbar? Was „darf“ oder kann – nicht – gesehen werden?

Das Verhältnis von Sichtbarkeit zu Unsichtbarkeit ist schließlich genauso – vielleicht gar mehr – wie das Gesagte zum Ungesagten, ein politisch umkämpftes Feld. Das Sichtbare ist ebenso wie das Sagbare, von Ausschließungssystemen und -mechanismen durchzogen. Mit Donna Haraway gesprochen könnte man anführen: Welche Verantwortung trägt wer für welche visuellen Techniken? Auf welche Ressourcen von kulturellem, sozialem und ökonomischem Kapital greifen diese Techniken zurück? Wer oder was wird sowohl in als auch von der Betrachtung ausgeschlossen? Kurz: Wen oder was blendet die Fotografie sowohl in der Produktion als auch in der Rezeption aus?

CK: Das sind alles Fragen, die mich im Umgang mit meinem Quellenmaterial stark beschäftigen und die immer nur bis zu einem bestimmten Punkt beantwortet werden können. In meiner Arbeit untersuche ich Performances polnischer Künstlerinnen der 1970er Jahre, die meist nur in einigen wenigen Schwarz-Weiß-Fotografien überliefert sind. Oft sind diese Aufnahmen auf der Rückseite mit dem Stempel des jeweiligen Fotografen versehen. 66Es handelt sich hierbei tatsächlich durchgängig um männliche Vertreter ihres Faches. Allerdings hat eine der Künstlerinnen, die ich untersuche, Natalia LL, im Rahmen ihrer Mitgliedschaft in der Gruppe PERMAFO in Wrocław /Breslau ebenfalls über viele Jahre hinweg die künstlerischen Aktionen fotografisch festgehalten. Welche (persönliche) Verbindung er jedoch zu den Künstlerinnen hatte, kann ich nur im Gespräch erfahren. Schlechter bestellt ist es um die Frage nach der Auswahl der Bilder: Wie viele Bilder entstanden tatsächlich während der Performance, wie viele sind heute noch vorhanden? Wo werden die Negative aufbewahrt – oder existieren sie nicht mehr? Wer traf die Bildauswahl? Das sind alles zunächst eher praktische Fragen, die jedoch die Forschung stark prägen, denn ich kann in meinem Fall die Performances nur anhand der überlieferten Fotografien „nacherzählen“.

Bilder als „immutable mobiles“

RL: Neben der Frage, wie die Fotografie ganz aktiv in die Produktion bzw. Entstehung von Architektur und Performance eingreift, haben wir eine ganz wesentliche Gemeinsamkeit oder Vergleichbarkeit auch in der Rolle der Fotografie „nach“ dem Werk gesehen. Denn sowohl die Architektur als auch die Performance sind schließlich im „Original“ nicht immer zugänglich: Die Performance ist zeitlich an den Moment ihrer Aufführung gebunden; die Architektur ist räumlich gebunden. Bzw. mit der näheren Beschäftigung ist uns klar geworden, dass auch die Performance natürlich räumlich gebunden ist und die Architektur durch ihre beständige Veränderung auch mit dem zeitlichen Aspekt verknüpft ist. Die Fotografie hält die Werke damit nicht nur zu einem bestimmten Zeitpunkt fest, sondern macht sie auch räumlich mobil. Die Fotografie eines berühmten Bauwerks ist an jeder Stelle der Welt verfügbar und ersetzt in vielen Fällen die Rezeption des Originalbauwerks vollständig. Gerade dieser Aspekt führt dann oft zu Überraschungen, wie Du sie, Constance, vor der Villa Tugendhat erlebt hast.

CK: Ja, bei Architektur ist dies besonders frappierend. Ich denke aber auch, dass die Performances mehr und mehr – oder vielleicht immer schon – besonders durch die Fotografie „leben“. Denn die Mobilität der Fotografien, wie Du sie gerade für die Architektur beschrieben hast, gilt natürlich auch für die Performance-Fotografien. Viele Performances der 1970er Jahre hatten nur einen sehr kleinen Zuschauer_innenkreis, der zudem meist aus befreundeten Künstler_innen bestand. Die Fotografien kursierten dann aber bereits damals im Kreis der Neoavantgarde und heute werden immer wieder die gleichen Aufnahmen einer Performance in der Literatur publiziert. Einige Performances, wie z.B. Zmiana / Change (1974) der polnischen Künstlerin Ewa Partum, sind durch wenige Fotografien sehr bekannt geworden und werden breit rezipiert, obwohl zur eigentlichen Performance nur einige Menschen vor Ort waren. 77Im Falle Partums bezieht sich die bekannteste Abbildung genau genommen nicht auf eine Performance-Fotografie im engeren Sinne. Es handelt sich vielmehr um die Abbildung eines Plakates, das Ewa Partum anfertigen ließ.

Fotografie als Substitut

RL: Dieser Gedanke führt dann praktisch automatisch zu denen, die Roland Barthes zur Fotografie angestellt hat: Kann das fotografische Abbild das Urbild nicht auch ersetzen? Oder ist im fotografischen Akt nicht eigentlich schon das „Ableben“ des Urbilds angelegt, wie Roland Barthes dies am Beispiel des Porträts seiner Mutter ausgeführt hat? 88Vgl. Barthes, Roland: Die helle Kammer. Bemerkungen zur Fotografie, Frankfurt am Main 1989. Im Falle der Architekturfotografie würde ich sagen, dass das definitiv zutrifft. 99Diesen Gedanken formuliert Oliver Wendell Holmes schon im Jahr 1859. Vgl. Ders.: „Das Stereoskop und der Stereograph“, in Kemp, Wolfgang (Hg.): Theorie der Fotografie, Bd. 1, S. 114–121, hier S. 119. Zitiert in: Wolf, Herta: „Das Denkmälerarchiv Fotografie“, in: dies. (Hg.): Paradigma Fotografie. Fotokritik am Ende des fotografischen Zeitalters, Frankfurt am Main 2002, S. 349–375, hier S. 365f. Wenn scheinbar alle relevanten Informationen, die notwendig sind, um einen Bau jederzeit rekonstruieren zu können, in der Fotografie enthalten sind, wird der Bau in gewisser Hinsicht überflüssig. Seine Zerstörung wird zum verkraftbaren Risiko, die konkrete Materialität des Gebauten wird zweitrangig. Noch deutlicher ist hier die gängige Praxis der Denkmalpflege, zum Abriss bestimmte, aber potenziell denkmalwürdige Bauten vor ihrem Verschwinden fotografisch zu dokumentieren. Diese Art des Kompromisses macht die Fotografie ganz explizit zum Substitut: Einer Totenmaske gleich werden der Charakter, das „Wesen“ des Baus aufgenommen – bzw. abgenommen – bevor das dann entseelte Gebäude mit scheinbar vertretbarem Verlust verschwinden kann.

CK: Inwiefern wird die Fotografie zum Substitut der Performance? Diese Frage stellt sich hier eigentlich ganz anders als bei der Architektur, denn die Performance als ephemere Kunstform lebt ja gerade von dem Moment, der vorbei ist, wenn das Bild geschossen ist. Hier würde ich durchaus mit Peggy Phelan argumentieren und darauf verweisen, dass die Fotografie die Performance nie ersetzen kann, da das Eine – die Performance – eben eine Momentaufnahme ist, während das Andere – die Fotografie – diesen Moment für die Ewigkeit anzuhalten versucht. Stellt sich hier also nicht weniger die Frage, ob die Performance durch die Fotografie ersetzt werden könnte, sondern vielmehr, was (von der Performance) durch die Fotografie überdauert?

DP: Das fotografische Abbild als Substitut für das Werk basiert eigentlich auf zwei Annahmen, die ich gerne kritisch hinterfragen würde. Nämlich erstens einer grundlegenden Differenz der Medien und zweitens einer ideellen Zeitlosigkeit von Dokumenten.

Die erste Annahme ist, dass das fotografische Abbild zunächst etwas grundlegend anderes ist als das Werk selbst. Intuitiv würde man dieser Trennung zwischen dem Werk und seiner Repräsentation auch zustimmen. Allerdings haben wir bereits angeführt, dass Fotografien nicht nur in die Produktion von Werken als „Foto-Stills“, -montagen oder Modellabbildungen eingeflossen sind, sondern auch in der Rezeption eine selektive Fokussierung auf bestimmte Teilaspekte erleben, was sowohl für die Performance als auch für die Architektur gilt.

An dieser Stelle wird der Begriff der Repräsentation jedoch brüchig und man müsste vielleicht eher in Anlehnung an Knut Ebeling von einer Codierung sprechen. 1010Ebeling, Knut: Das Performance-Bild, www.perfomap.de/map4/aufzeichnen%20und%20aufheben/das-performance-bild/das-performance-bild, Oktober 2013, (letzter Zugriff am 2. September 2016). Das, was oft so selbstverständlich als heroisches (Meister-)Werk betrachtet wird, wäre damit eine Codierung oder Übersetzung unterschiedlicher – auch fotografischer – Medien und Techniken in ein anderes Medium, hier das der Performance oder der Architektur. Eine klare Trennung zwischen den Medien würde dabei aufgelöst werden, was die Verschränkung unterschiedlicher Medien in den Vordergrund rückt. Welche Fotografien stecken eigentlich bereits in der Architektur oder der Performance? Wie wirkt die Architektur oder die Performance auf die in sie verschränkten Fotografien zurück?

Gleiches ließe sich auch für die Rezeption anführen, die auch nichts anderes als eine Codierung der Architektur und der Performance wäre und offensichtlich das Wirken und Erleben dieser (mit-)beeinflusst.

Genauer betrachtet ließe sich somit eigentlich gar nicht mehr von einer Fotografie vor oder nach dem Werk sprechen. Vielmehr sind diese Medien so ineinander verschränkt, dass mit ihrem gegenseitigen Wirken gar nicht mehr von dem Werk gesprochen werden kann. Sicherlich ein Horror für Historiker_innen, aber auch eine Chance für Archäolog_innen. Schließlich würde dies bedeuten, Architekturen, Performances und ihre Fotografien nicht mehr als Dokumente zu lesen, sondern im Foucaultschen Sinne als Monumente, die in der Lage sind diskursiv legitimiertes Wissen zu destabilisieren.

Die zweite Annahme hängt unmittelbar mit der ersten zusammen, denn mit der Trennung von Werk und Dokument wird auch die Materialität mitsamt ihrer Zeitlichkeit ausgeblendet. Denn schließlich sind neben Performances und Architekturen auch Dokumente räumlich und zeitlich gebunden. In der Trennung von Werk und Dokument wird nicht nur angenommen, dass etwas grundlegend Ephemeres wie die Performance, als etwas Unendliches im Dokument festgehalten werden kann, sondern vor allem, dass das Dokument selbst keine zeitliche Gebundenheit besitzt bzw. außerhalb der Zeit steht und nur dadurch in seiner dokumentarischen Funktion wirken kann. Obwohl für den Microfilm mit seiner Silberhalogenid-Emulsion eine Haltbarkeit von 500 Jahren berechnet wurde, wird die darauf gelagerte Information ungeachtet seiner medialen Gebundenheit betrachtet, die aufgrund des materiellen Zerfalls auch immer zeitlich ist. Wie alle anderen Medien zerfällt auch die Materialität des Microfilms. Die zuvor angeführten Monumente müssten somit als „zeitbasierte Monumente“ betrachtet werden, die sich im Werden befindend in ständig verändernden materiellen und situierten Konfigurationen aufeinander wirken.

CK: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Meist schauen wir ja quasi durch die Bilder „hindurch“ auf den abgebildeten Moment und vergessen die Materialität und damit auch die Geschichtlichkeit der Fotografie. Die Materialität des Bildes rückt höchstens dann in den Fokus, wenn es zu „Störungen“ kommt – wenn also etwa ein Glasnegativ bricht. Peter Geimer hat sich für dieses Phänomen interessiert in seinem Buch über die „Bilder aus Versehen“. 1111Geimer, Peter: Bilder aus Versehen. Eine Geschichte fotografischer Erscheinungen, Hamburg 2010.

Tatsächlich sagt die Materialität des Bildes auch einiges über die Umstände aus: Wurden Schwarz-Weiß-Aufnahmen gemacht oder farbige Diapositive? Liegt das Bild als Abzug, als Negativ, als Kontaktbogen oder als Reproduktion in einem Ausstellungskatalog, einer Tageszeitung, einer Fachzeitschrift vor? Interessanterweise wandeln sich Fotografien, die im Rahmen von Performances in den 1970er Jahren entstanden und wohl zumeist für die Dokumentation oder als Erinnerung bestimmt waren, nun immer häufiger im Galerienkontext zu käuflicher Kunst. Damit ergibt sich auch eine neue Einordnung der Fotografien hinsichtlich des oben angesprochenen Verhältnisses von Werk und „Abbild“.

Bild als Archiv, als Monument

DP: In seinem Werk Die Archäologie des Wissens beschreibt Michel Foucault das Archiv als „das allgemeine System der Formation und der Transformation derAussagen.“ 1212Foucault, Michel: Die Archäologie des Wissens, Frankfurt am Main 1981, S. 188f.. Das Archiv als Denkfigur bildet die Ansammlung von Fragmenten, Gebieten und Ebenen, in denen sich alle Aussagen einer Kultur überlagern. Es ist in seiner „Totalität nicht beschreibbar; und es ist in seiner Aktualität nicht zu umreißen.“ 1313Ebd. Im Archiv können diese Aussagen als Monumente verstanden werden und mittels der Archäologie entborgen werden. Dabei entzieht sich die Archäologie einer diskursiven Gewalt mitsamt ihren Ausschließungsmechanismen und ermöglicht es, legitimiertes Wissen kritisch zu betrachten. Nicht mittels aufeinander verweisender Dokumente, Autoren und Diskursgesellschaften, sondern mittels Monumenten.

Auf die Fragestellung zur Fotografie der Performance / Architektur übertragen wäre zunächst folgende Frage zu stellen: Begegnet man den Fotografien als Dokumente, die durch diskursive Praktiken geformt wurden und etwas vermitteln wie: „So ist es gewesen“? Oder begegnet man den Fotografien als Monumente, die nicht nur mit der Produktion, sondern auch mit der Rezeption von Architektur und Performance auf eine so enge Weise mit den „Werken“ verschränkt sind, dass sie gar nicht unabhängig voneinander betrachtet werden können? In der letzteren Frage gibt es kein Vorher oder Nachher von Fotografie und Werk; sondern nur ein historisches Apriori des Archivs. Für die Fotografie hieße dies, dass sie weder vollständig sichtbar noch verborgen ist; denn „schlummernd“ im Archiv bietet sie als Monument die Möglichkeitsbedingungen für die späteren Betrachtungsweisen als und vom Werk selbst.

CK: Als Kunsthistorikerin plädiere ich natürlich dafür, die Fotografien als Dokumente zu betrachten, die mir die Möglichkeit geben, zumindest eine Version dessen nachzuzeichnen, „wie es gewesen ist“. Die Fotografien dienen mir als Quelle und Argumentationsbeweis, so wie sie den Historiker_innen dienen. Denn welchen Eigenwert die Fotografien auch immer entwickeln (können), sie entstehen während einer Performance, sind dieser also bis zu einem gewissen Maße nachgeordnet. Ich spreche hier über solche Aufnahmen, die nicht als Vorarbeiten zu Performances, wie wir dies eingangs diskutiert haben, entstanden sind. Trotzdem sind Fotografien, das hatte ich vorhin bereits kurz angerissen, von der „eigentlichen“ Performance oft nicht zu trennen – häufig sind sie der einzige Hinweis auf diese. Das „Werk“ der Performance und die Fotografien von dieser fallen also, wie Du es beschrieben hast, tatsächlich ineinander. Vielleicht ist die Frage, ob man eher von Dokumenten oder von Monumente sprechen soll, auch eine methodische oder anders formuliert: Je nachdem, unter welchem Gesichtspunkt man sich den Fotografien nähert, kann der eine oder der andere Ansatz mehr Auskunft geben. Das Interessante ist ja die Vielfältigkeit der Fotografie, die sich nicht auf eine Funktion beschränken lässt.

Gültige/ungültige Bilder?

RL: Wenn die Fotografie so untrennbar mit dem Werk verbunden ist, stellt sich doch die Frage, ob das für jede Fotografie gilt. Gibt es Aufnahmen, die nicht dazugehören? Sei es, weil sie als Fotografie „schlecht“ sind, also unscharf, verwackelt oder mit Daumen vor der Linse aufgenommen. Sei es, weil sie das Werk „nicht richtig“, also nicht angemessen zeigen; den Charakter der Performance also nicht wiederzugeben scheinen oder die Wirkung eines Gebäudes verfälschen. Und daran anschließend: Wer entscheidet, welche Fotografien gültig sind und welche nicht? Im Falle etwa der neuen Berliner Gedächtniskirche von Egon Eiermann lässt sich anhand von Briefen nachweisen, wie er im Jahr 1961 Fachzeitschriften verboten hat, Fotografien seiner Kirche zu veröffentlichen, solange die Bauzäune nicht entfernt worden sind. Sein architektonisches Konzept sei ansonsten nicht verständlich und nachvollziehbar. Diese Bilder gehörten – laut Eiermann – also nicht zum Werk. Dennoch wurden vereinzelt Aufnahmen mit Bauzaun veröffentlicht und sind auch heute noch im Archiv auffindbar. Wären sie tatsächlich „ungültig“, hätte Eiermann selbst sie in seinem eigenen Nachlass wohl nicht erhalten.

DP: Das ist eine gute Frage. Ich denke, dass die Verschränkung von Werk und Fotografie auch dazu führt, die Autor_innenposition in den Hintergrund zu stellen. Wie das von dir angeführte Beispiel von Eiermann erkennen lässt, ist es eine politische Entscheidung, aus- oder einzuschließen, was sagbar und sichtbar sein darf. Es wird schließlich diskursiv kontrolliert, was „gültig“ sein darf und was nicht. Interessanterweise wird jedoch so der Gang ins Archiv auch ein politischer Akt, der sichtbar und sagbar machen kann, was lange als „ungültig“ galt. Deshalb denke ich, dass vielleicht die Kategorien von gültig und ungültig bei der Verschränkung von Werk und Fotografie eine untergeordnete Rolle spielen. Überspitzt formuliert lässt vielleicht der Nachlass von Eiermann Historiker_innen sagen: So ist es gewesen und verweist dabei auf Eiermann & Co. Das Archiv jedoch murmelt zur Archäolog_in: So könnte man es auch lesen und verweist dabei u.a. auf Diskursökonomien.

CK: Ich denke, an diesem Beispiel wird sehr deutlich, welchen Unterschied es zwischen „Werk“ und „Dokumentation“ gibt. Die Fotografie, die den Bau abbildet, ins Zweidimensionale bringen soll, die das Werk zeigen soll, muss ohne Bauzaun sein. Dieser ist ja auch eher ein ephemeres Objekt und zeigt die Zeitlichkeit des Bauens an. Und genau dafür kann die Fotografie dienen, die Eiermann unterband: als Dokument für den Entstehungsprozess des Bauwerks. Die Fotografie mit Zaun steht also nicht für das Werk, sondern für seinen Entstehungsprozess. Es wäre interessant zu schauen, in welchem Kontext die Fotografien mit Bauzaun dann doch veröffentlicht wurden. Ging es da eventuell um andere Fragen als die Wirkung des fertigen Gebäudes? Für mich ist es weniger eine Frage nach der Gültigkeit und Ungültigkeit, sondern es zeigt sich vielmehr, dass Fotografien unterschiedliche Funktionen haben und auf unterschiedliche Aspekte rund um ein Werk aufmerksam machen bzw. als visuelles Argument dienen.

Die Auseinandersetzungen zwischen Fotograf_in und Künstler_in werden natürlich auch im Bereich der Performance geführt; ganz konkret auch zwischen der eingeladenen Ulrike Sowodniok und Angela Ankner. In dem Gespräch, das sich direkt an die Performance angeschlossen hatte, verwies Angela darauf, dass sich die Performerin nicht immer an die vorher getroffenen Absprachen gehalten hat und somit bestimmte Fotografien nicht entstanden sind. Andererseits sortiert Ulrike aus der Vielzahl an Fotografien diejenigen aus, die sie ganz subjektiv für nicht wichtig ansieht, auf denen sie „unglücklich“ getroffen ist. Wenn Fotografien auch zur Selbstvermarktung eingesetzt werden, wie vorhin angedeutet, ist dieser Schritt für mich durchaus nachvollziehbar.

Körperliche Erfahrung

CK: Wir hatten bereits angesprochen, welchen Mehrwert die Fotografie gegenüber dem Original hervorbringt. An dieser Stelle möchte ich die Frage aber gern noch einmal umdrehen und danach fragen, was die Fotografie nicht abbilden kann. Peggy Phelan macht in ihrem Buch darauf aufmerksam, dass man Performancekunst eigentlich nicht dokumentieren kann. 1414Phelan, Peggy: Unmarked. The Politics of Performance, London/New York 2004. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihre Position vollkommen teile. Ich möchte jedoch zu bedenken geben, dass sowohl der Körper der Performer_innen als auch das Publikum eine zentrale Rolle spielen. Ulrike Sowodniok stellt dies für ihr Verständnis von Performance zumindest sehr deutlich heraus. In dem genannten Gespräch verwies sie darauf, dass ihr Körper ein Wissensspeicher sei. Dieses Körperwissen fließe in die aktuellen Improvisationen ein. Dieses Wissen macht es Ulrike heute leichter, wie sie erzählt, mit dem Publikum umzugehen, ihrem Körper zu vertrauen und die Situationen in gewisser Weise fließen zu lassen. Dieses Wissen kann auf Fotografien natürlich nur zu einem Bruchteil zum Vorschein kommen. Mir geht es hier auch weniger darum, dass es sichtbar gemacht werden muss. Es geht mir eher darum, dass ein Teil der Performance immer nur, oder zu einem Großteil, eine subjektive Erfahrung der Performer_in ist. Das Publikum hat mal mehr und mal weniger Anteil daran. Ein schönes Beispiel dafür sind auch die Performances von Teresa Murak, bei denen sie Leinenkleider mit Kressesamen bestreut, in diese Kleider hineinschlüpft und das Aufgehen der Samen am Körper miterlebt. Das Publikum kann diesen Vorgang beobachten, kann die Kressesamen und Kressepflanzen berühren, aber nie die Erfahrung der Künstlerin empfinden, es sei denn, es probiert einen solchen Keimprozess selbst aus. Der Unterschied zwischen Fotografie und aktiver Teilnahme an der Performance ist hier ebenfalls eher nicht gegeben, sondern liegt in der unterschiedlichen Erfahrung zwischen Künstler_in und Publikum. Gerade im Bereich der Performance halte ich dies jedoch für einen wichtigen Punkt.

RL: Die körperliche Erfahrung spielt ganz natürlich auch bei der Architektur eine eminent wichtige Rolle und kann von der Fotografie nicht wiedergegeben oder gar ersetzt werden. Das schließt ein wenig an das an, was du, Constance, vorhin über dein Erlebnis vor der Villa Tugendhat erzählt hast. Offenbar hatten die Fotografien, die du gesehen hast, ganz wesentliche räumliche und stadträumliche Gegebenheiten gerade nicht transportiert. Die Distanzierung, die Ruhl als Wirkung der (Architektur-)Fotografie und als eine Voraussetzung für die Auratisierung von Architektur beschreibt, zeigt sich damit als – auch – defizitär. Die Auratisierung der Villa Tugendhat hat offenbar funktioniert – sonst wärt Ihr dort nicht extra hingefahren, um das Gebäude sehen zu können. Aber einen räumlichen – und damit auch körperlich wahrgenommenen – Eindruck hat die Fotografie dir nicht, oder nicht „richtig“, vermittelt. Die auratisierende Distanzierung wird dort stellenweise zur Täuschung.

Der Text fasst in gekürzter, schriftlicher Form mehrere Nachgespräche zusammen, die wir seit dem Workshop in loser Folge geführt haben. Das Thema ist längst nicht erschöpft und regt zu weiteren Diskussionen an.

- 1Reifarth, Dieter: Haus Tugendthat, Pandora Film, Köln 2013.

- 2Ammon, Sabine: „Epistemische Bildstrategien in der Modellierung. Entwerfen von Architektur nach der digitalen Wende“, in: Dies./Hinterwaldner, Inge (Hg.): Bildlichkeit im Zeitalter der Modellierung. Operative Artefakte in Entwurfsprozessen der Architektur und des Ingenieurwesens, München u.a. 2010, S. 191–220.

- 3Colomina, Beatriz: „Medienarchitektur oder von der Architektur des Bildes“, in: Die Krise der Repräsentation, Arch+ Nr. 204 (2010), 46. Jg., S. 26–32.

- 4Olgiati, Valerio (Hg.): The Images of Architects, Luzern 2013.

- 5Ruhl, Carsten: „Die Anwesenheit der Abwesenheit. Autobiografie, Fotografie und die Aura der Architektur“, in: Architektur und Fotografie, Fotogeschichte 132 (2014), 34. Jg., S. 53–57.

- 6Es handelt sich hierbei tatsächlich durchgängig um männliche Vertreter ihres Faches. Allerdings hat eine der Künstlerinnen, die ich untersuche, Natalia LL, im Rahmen ihrer Mitgliedschaft in der Gruppe PERMAFO in Wrocław /Breslau ebenfalls über viele Jahre hinweg die künstlerischen Aktionen fotografisch festgehalten.

- 7Im Falle Partums bezieht sich die bekannteste Abbildung genau genommen nicht auf eine Performance-Fotografie im engeren Sinne. Es handelt sich vielmehr um die Abbildung eines Plakates, das Ewa Partum anfertigen ließ.

- 8Vgl. Barthes, Roland: Die helle Kammer. Bemerkungen zur Fotografie, Frankfurt am Main 1989.

- 9Diesen Gedanken formuliert Oliver Wendell Holmes schon im Jahr 1859. Vgl. Ders.: „Das Stereoskop und der Stereograph“, in Kemp, Wolfgang (Hg.): Theorie der Fotografie, Bd. 1, S. 114–121, hier S. 119. Zitiert in: Wolf, Herta: „Das Denkmälerarchiv Fotografie“, in: dies. (Hg.): Paradigma Fotografie. Fotokritik am Ende des fotografischen Zeitalters, Frankfurt am Main 2002, S. 349–375, hier S. 365f.

- 10Ebeling, Knut: Das Performance-Bild, www.perfomap.de/map4/aufzeichnen%20und%20aufheben/das-performance-bild/das-performance-bild, Oktober 2013, (letzter Zugriff am 2. September 2016).

- 11Geimer, Peter: Bilder aus Versehen. Eine Geschichte fotografischer Erscheinungen, Hamburg 2010.

- 12Foucault, Michel: Die Archäologie des Wissens, Frankfurt am Main 1981, S. 188f..

- 13Ebd.

- 14Phelan, Peggy: Unmarked. The Politics of Performance, London/New York 2004.